タフ構文とは

タフ構文とは:(Wikiのリンクも貼っておきます。Wikiでもろくに説明はしてありません→https://ja.wikipedia.org/wiki/Tough構文)

池田英語塾の解説は、タフ構文を正面から説明している数少ない(唯一かもしれません)解説と自認しております。

こういう書き換えができると説明したら、説明が完遂したと考えている日本の英語業界への文句が非常に多く恐縮です。

とはいえ塾長の本心です、ご不快な思いをされた方がいらしたなら、何卒平にお許し頂ければ幸甚です。

気になる方はその箇所を飛ばしてお読みください。

この点、誠にもって申し訳ありませんm(_ _)m

_____________________________

英文の原則に以下のことがあります。

(1)to不定詞の意味上の主語は、意味上の主語(for〜かof〜)の明記がない限り、文の主語と一致します

(2)他動詞(もしくは他動詞に準ずる群動詞)は必ず対象語である目的語を必要とします

(1)の例:I want to visit Paris.(to visit Parisの意味上の主語は文の主語のIと一致しています)

(2)の例:I have a pen. (haveは他動詞なので、必ず対象語である目的語のa penを必要とします)

この原則を一見破っているように見える構文の1つがタフ構文です。日本の英語教育業界は正面からの説明ができないので、この構文はこういう文章に書き換えをするのだ、と言って、タフ構文自体の説明をせずに書き換えの問題にすり替えています。なぜ上記の2つの例外的な内容が起きるのかを説明ができない限り、タフ構文を説明したことには一切なりません。

(タフ構文の問題とされる点が上記の2つなら、上記の2つを論理の破綻なく、書き換えにすり替えずに説明できたなら、タフ構文が解明できたということになると思います。どうでしょうか。タフ構文の問題点は上記の2点だと池田英語塾は考えています。もし仮に他に問題があるとすれば、「言い換えができたなら問題が解決できた」と考えている日本の英語の先生方だと思います。…これは冗談だとして、上記の2点の解説を以下にしていきます。)

タフ構文は、S is 形容詞 to不定詞.という文型を取ります。

This question is difficult to solve.この問題は解くのが難しい。

That river is dangerous to fish in.あの川は中に入って釣りをするには危険だ。

This house is comfortable to spend summer in.この家は夏を過ごすのに快適だ。

The match is exciting to watch.その試合は見るのにワクワクする。

一番上の文章で確認しましょう。to solveの意味上の主語は文の主語のThis questionにはなっていませんね。

他の文章も一律に、to不定詞の意味上の主語が文の主語になっていないことを確認してみてください。

またto不定詞の中に全て目的語が欠けていますね。(他動詞の目的語かもしれませんし、前置詞の目的語かもしれませんが、いずれにせよ目的語が欠けています)

これを日本の英語業界は、Sの名詞をto不定詞の欠けている目的語にし、空いたSの場所に形式主語のItを置いて説明したことにしています。

(This question is difficult to solve.→It is difficult to solve this question.、That river is dangerous to fish in.→It is dangerous to fish in that river.などのように。他も全て同様です)

書き換えがあるということを例示したら、説明したことになるなら、例えばI think that she is kind.が、一般的な原則から外れている文章だと仮定して、この文章がI think her to be kind.で書き換えができる、と例示したらI think that she is kind.を全く正面から説明していないのに説明したことになるのでしょうか……。説明になっていないことは明白だと思います、謎に直接に答えていないのですから(ないよりましですが。)。

これがタフ構文に対する日本英語業界の現状です。日本の英語の先生方には、なぜそうなるのか、というもっと科学的な思考を持って、生徒さんたちにわかる解説をする努力をしてもらいたいものです。書き換えを例示して、なぜそうなるのか説明せずドヤ顔されても困ります。

(私の日本の英語教育業界への批判は、高校生の頃の英語がわからない頃の私からの批判です。「わかりやすく英語を教える」ことが職業のはずの方達がろくに教えてくれない。そりゃ高校生の私は怒るのも当然です。)

ではどう考えたらいいのでしょうか。

(1)意味上の主語の問題点について:

They speak Spanish in Mexico.メキシコではスペイン語を話す。

これを受動態にすると:

Spanish is spoken in Mexico.となり、by themは省略されます。by一般ピープル、は省略されるということです。これがタフ構文でも適用されます。「意味上の主語」になっている一般ピープルは、一般ピープルであることを強調する必要がない限り省略されるのです。

(It is good to be kind to others.「他者に優しくするのは良いことだ」で、to be kindの意味上の主語は一般人称のpeopleですが、一般人称であるがゆえに省略されている[(*)It is good for people to be kind to others.→It is good to be kind to others.]。これとも同様です。)

*This question is difficult for people to solve.が本来の文章で、for peopleがby them同様に省略されたと考えられます。これならto solveするのがpeopleなので問題はありません。他の文章も全て同様です。

(2)目的語の問題点について:

実はto不定詞の目的語は本来は全て存在しています。This question is difficult to solve.なら*This question is difficult to solve it.になるしThat river is dangerous to fish in.なら*That river is dangerous to fish in it.だったのです。

ここで、主語は「説明される語」、主語より後ろの部分は「説明」になっていることをご確認ください。This question is difficult to solve.なら主語のThis question(「この問題」)は説明されていること、This questionより後ろのis difficult to solve.(「解くのが難しい」)は、主語の説明になっていますね。

さて、説明されるものは「あいまいなもの」、一方説明は「明確なもの」であることも強調させていただきたいと思います。

「明確なもの」の中に「あいまいなもの」を入れたら「明確なもの」ではなくなってしまいます。それゆえ「説明の中に説明されているものを入れてはいけない」というルールが成り立ちます。

(論理学の常識として「定義の中に定義されるものは入れてはいけない」と散々上智大学イスパニア語学科教授Felix Lobo教授にイスパニア語Ⅳで叩き込まれました。それに若干用語の変更を加えてみましたが趣旨は同じです)

その結果、説明されている語である曖昧な主語を、明確な説明であるV以下に入れてはいけないことになり、to不定詞の目的語に主語を使ってはいけないということになります。*This question is difficult to solve it.の中の説明される、あいまいな語である主語のitは省略をしなくてはならず、This question is difficult to solve.という文章が正しいということになるのです。

タフ構文の正体は、「to不定詞の意味上の主語の一般人称は省略される」「説明されるものを説明の中に入れてはいけない」という2つのルールで全て解明できるわけです。「一般的に言って、~するのに・・・なものである」という内容を表すのに使う表現と考えられるわけです(一般的に言って解くのが難しい、一般的に言って中で釣りをするのが危険だ、一般的に言って夏を過ごすのに快適だ、のように)。

言い換えをできることを例示したから説明したことになる、なんて非科学的な内容を努努信じてはなりません。明治以来受け継がれてきたナンセンスを、令和の今、そろそろ一変させましょう。科学的に、論理的に証明できるのですから。(Wikiでも勿体ぶって書き換えで説明しています。しかし繰り返しになりますが、ないよりマシですが、その実、何も説明していないというのは言い過ぎでしょうか。私は言い過ぎではないと思います。問題点は何なのか、そしてそれを解明しよう、という科学的な視点が決定的に欠如しています。)

タフ構文で使われる形容詞は、以下のものが代表的です。(ただ上記で述べた通り、「一般的に言って~するのに・・・だ」というニュアンスを表す形容詞なら、以下のもの以外でもタフ構文として使えます。)

difficult, hard, tough(難しい)easy(簡単だ)

safe(安全だ)dangerous(危険だ)

comfortable(快適だ)uncomfortable(不快だ)painful(痛ましい)

impossible(不可能だ)

exciting(ワクワクする)

※リンク先のWikiに色々と形容詞が載っています。

※有名なジャズの名曲”You’d be so nice to come home to.”もタフ構文です。

説明される語が主語であるYou、主語以下の’d be so nice to come home toが説明です。

説明される語である主語(You)が説明(‘d so nice to come home to [you])の中に省略をされています。

「あなたは」「(あなた)のところに帰宅するのがとても素敵な人だ」というのが意味するところです。(一旦’dを無視した訳にしてあります。’dを含めた意味は下にあります)

これを意訳すると、「あなたの元に帰るのがとても楽しい、楽しみだ」のような意味になるでしょうか。

”dはwouldで婉曲で取ります(きっと〜だろうなあ)。「あなたは(あなたのところ)に帰宅するのがきっと素敵な人だろうなあ」→そのような関係になってほしいという願望がこめられているのかな、と感じます。(一緒に住む関係になってよ、のような)

仮定法ではないと思います。仮定法は事実に反するというmood(心的状態)で話していることになります。相手を口説いているのですから、仮定法ではなく、控えめに言う婉曲のwouldだと思います。

最近ではtoの後ろにyouがあるのだと気づいている方は多いかもしれませんが、なぜそのyouが消えているのかは誰も説明ができていません。

「説明されるものを説明の中に入れてはいけない」です!

このルール以外に説明はできないと思っています。(このルール以外で説明しているタフ構文の解説は無効だと思っています)

※The question is too difficult for me to solve.も本来は*The question is too difficult for me to solve it.なのですが、説明される語である主語のThe questionをis too difficult for me to solve itという説明の中に入れてはいけないのでitが消えてis too difficult for me to solveになっているのです。他にもたくさんありますよ。

長文だけでなく、こと大学受験の英文法も、池田英語塾は大学教授も含めて日本のトップだと自負しております。

____________________________________________________________________

上記は、大学の恩師の言葉をヒントにした池田英語塾オリジナルの考え方です。

矛盾なく、パラフレーズ(書き換え)にすり替えることなく説明しています。

他の項目も池田英語塾の解説が日本最良と考えております。(asについて、関係詞について、鯨構文について、などが代表です。他はこちらで→神龍超えの英文法コラム)

どうぞHPからご覧いただければこれに勝る幸せはありません。

また優秀な方々、熱心な方々と共に学べたら甚幸です。

大学受験英語に限定するなら、池田英語塾は三大予備校さん、鉄緑会さんなど日本中のどの予備校・塾より上だと自認しております(市販の参考書の内容と同じことをただコピーしているだけの学校とは違うということです。矛盾なく、全てが有機的に結びついています。例えばasは「イコール」、イコールは「匹敵する」と考える、で全てのasが説明でき、矛盾がなく、結びついています。この矛盾なく、他の項目とも自然と結びつき、説明可能な部分が広がっていく様子を私は「美しい」と考えます。as以外も「美しい」考え方を沢山見つけてあります。「美しい」英語を是非ご堪能頂きたく思っています。優秀な大学卒の講師は例え東大理三の英語講師でも、大学受験時点で英語が止まっています。そりゃそうです、医学などの専門の道を歩んでいるのですから。そういう方々と比べて、東大理三と同等の英語の偏差値[78.8]を取り、大学入学以降も語学を専門にして鍛えた脳は格段の差をつけていると考えております。タフ構文を解明せずに書き換えで説明するだけの極めて優秀な大学卒の英語講師との差を上で証明しています)。

熱心な方の体験授業ご応募、入塾お待ちしております!

____________________________________________________________________

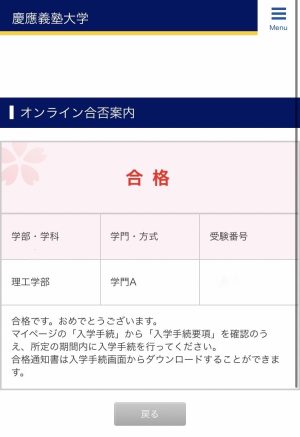

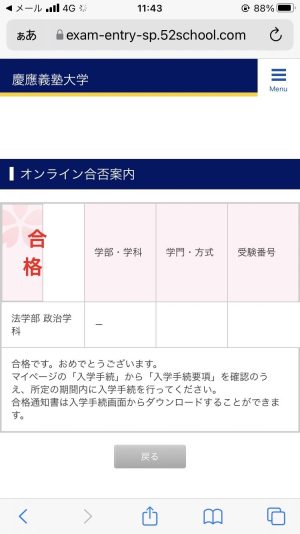

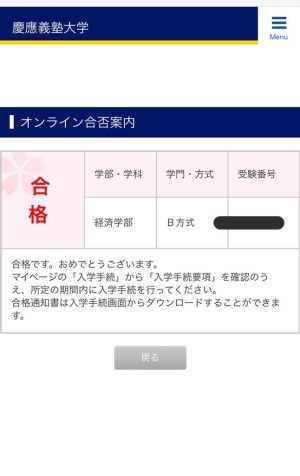

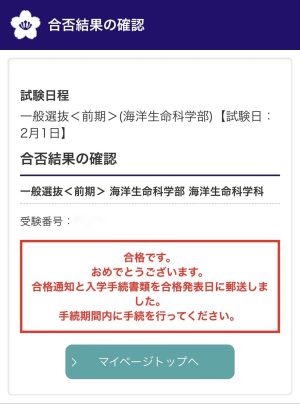

東京女子大(数理科学学科数学専攻)東海大(海洋学部海洋理工学科)成蹊大(理工学部データ数理)東邦大(理学部生物学科、生物分子学科)

東京女子大(数理科学学科数学専攻)東海大(海洋学部海洋理工学科)成蹊大(理工学部データ数理)東邦大(理学部生物学科、生物分子学科)